Для советской женщины сочетание ролей матери и труженицы рассматривалось как стандарт, поднятый в ранг гражданского долга. Женщины, у которых была только работа, но не было семьи или детей, осуждались обществом. Женщины, которые имели детей, но не имели работы, осуждались государством. Подробнее о жизни в советские времена, в частности во Львове, далее на lvivyanka.info.

Когда началась советизация Львова?

Советская оккупация Львова началась 22 сентября 1939 года после долгих переговоров о капитуляции польской армии. Красноармейцы разоружили и арестовали польских офицеров и солдат. Большинство из последних отпустили, а офицеров вывезли по железной дороге в Старобельск, где впоследствии расстреляли.

С того времени во Львове началась советизация и украинизация. Надписи на лавках, транспортных остановках и т.п. переписывали на украинском языке, постепенно переименовывали и улицы. Советская власть установила свою символику, памятники своим вождям – Ленину и Сталину. Из учебных заведений увольняли поляков и нанимали украинцев. Университет Яна Казимира был переименован в университет имени Ивана Франко.

«Освободители» удивляли львовян своей бедностью, необразованностью и захланностью: они скупали или воровали весь ассортимент львовских магазинов, не пользовались платками для носа, не были наделены хотя бы минимальными правилами этики и не отличались достойным отношением к женщинам. Это отношение к женщинам они пытались укоренить по всему Союзу, воспринимая прекрасный пол как средство достижения целей государства, а не отдельных личностей с собственными мечтами, взглядами и желаниями.

Идеал советской женщины

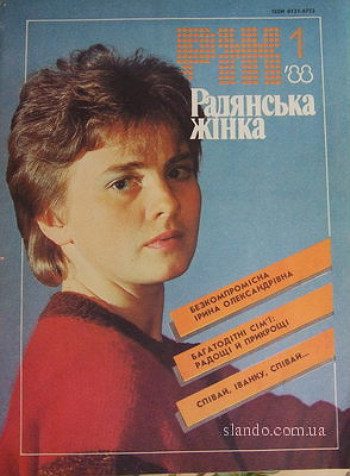

Советский режим определял выгодные для себя женские роли и активно навязывал женщинам заранее определенные стратегии поведения, потребности, вкусы, приоритеты и т.п. В первую очередь это делалось через заидеологизированную женскую прессу, например «Работница», «Радянська жінка», «Крестьянка» и т.д.

Например, журнал «Радянська жінка» пропагандировал пример женщины, у которой идеальное прошлое, классовая принадлежность, неисчерпаемое желание работать ради государства и т.д. Тогда женщины осваивали сложные профессии и работали наравне с мужчинами: строили масштабные объекты, управляли грузовиками… Образ жизни в СССР был ориентирован на жертвенность и возвышение общественных интересов выше личных.

Тогдашняя пресса публиковала статьи об уникальных рецептах блюд; советы, как шить и украшать одежду; рекомендации, как умело лечить членов семьи, как ухаживать за собой и какие гимнастические упражнения делать. Кроме того, были статьи и по техническим темам, чтобы женщина была еще и интересным собеседником для своего мужчины. Идеал советской женщины – не только хорошая хозяйка, но и красивая, образованная и сознательная гражданка, интересующаяся экономикой, общими новостями мира, умеющая распределять домашний бюджет.

От женщины требовалось политическое сознание, но запрещалось претендовать на членство в партии, более того – в ее руководящих органах. Преимущественно женщины возглавляли разве что профсоюзы, советы, комсомольские организации. Лишь одна женщина в Союзе стала министром – россиянка Екатерина Фурцева.

Примером женщины, отличившейся во Львове настойчивостью и активной гражданской позицией, является Ольга Бачинская – женское лицо галицкой кооперации ХХ века. Она, бухгалтер по профессии, создавала кооперативы, заботилась сиротами, организовывала гуманитарную помощь для военных и т.д. Однако советские власти не оценили вклад Ольги в экономическое кооперативное развитие, и Бачинская прожила последние годы в нищете.

Долгое время советские идеологи отрицали сексуальность и телесность женщин. В частности, это проявлялось в модной индустрии. В период культа личности запрещалась одежда, подчеркивавшая женскую фигуру. До середины 1950-х женщины не носили декольте, а юбки одевали только длинные и широкие. В 1960–80-х «аморальной» западной женщине противопоставлялась порядочная советская.

Культ матери

Едва ли не основная цель женщины, по мнению советского государства, – рождение здоровых детей. Поэтому, частыми случаями было, когда женщина, будучи отличным специалистом в своей области, покидала работу и становилась домохозяйкой. Хотя и нередко наши соотечественницы пытались совмещать домашнюю работу с профессиональной.

В 1961 году Президиум ВС СССР принял указ, согласно которому те, кто не работал более 4 месяцев, привлекались к уголовной ответственности. Не работать разрешали только домохозяйкам с детьми. Кстати, домохозяйство тогда было утверждено как профессия на законодательном уровне.

Львовская писательница еврейского происхождения Дебора Фогель называла материнство «несчастным-счастьем», поскольку наличие ребенка ограничивало женщину в его профессиональной жизни или творчестве.

Такой культ матери, развившийся во времена правления Сталина, имел достаточно четкую цель – способствовать увеличению рождаемости. В то же время условия для воспитания детей были не слишком благоприятными: отпуск по беременности предоставляли только на 56 дней до родов и еще столько же после. Так делалось, чтобы как можно быстрее задействовать женщину на производстве.

Только в 1980-х годах женщины получили право на дополнительный отпуск по уходу за ребенком (1,5 года), хотя и предоставляли его без сохранения зарплаты. Дотации выплачивали только на четвертого ребенка. К слову, в среднем у советской семьи было до трех детей.

Интересно, что в сентябре 1962 года во Львове на улице Матейки открыли «Палац щастя» – именно здесь проводили торжественную регистрацию брака «счастливых» советских пар. Первыми молодоженами, зарегистрировавшими здесь свой брак, были те, чьи семьи пострадали в послевоенные годы от коммунистического режима и вынужденно уехали далеко за пределы своих родных земель.

Узкий круг мужских обязательств

Поскольку советская женщина должна была быть и матерью, и домохозяйкой, и упорной работницей, то нагрузка на мужчин существенно уменьшалась. Мужчины почти не приобщались к домашним делам и не участвовали в воспитании детей. Все это приводило к постепенной нравственной деградации и атрофированному мужскому «Я».

В период «застоя» стратегии выживания лишь усилили гендерную роль женщины. От нее требовалось уметь достать продукты, обеспечить семью одеждой, позаботиться о пожилых родственниках, найти ребенку хорошие садик и школу и т.д. Это все лишь способствовало инфантилизации мужчины, неспособного взять на себя часть бытовых дел и одновременно полностью реализоваться в социальном или профессиональном плане из-за сложного экономического положения государства.

Кроме того, на ухудшение психического состояния мужчин повлияли мировые войны, репрессии, голода, этнические чистки, в результате которых в процентном соотношении пострадало больше мужчин, нежели женщин. В частности, после прихода советской власти во Львов в 1939 году войска НКВД начали аресты военных и политических деятелей, с 1940-го – аресты членов ОУН. За время советской оккупации во львовских тюрьмах находилось втрое больше людей, чем было предусмотрено тюремных мест. Большинство из них были мужчинами.

Свое недовольство жизнью мужчины часто лечили алкоголем, а свою злобу «выливали» в бытовых драках. Нереализованный потенциал пытались компенсировать демонстрацией физической силы либо друзьям в пивной, либо на кухне перед женой.

Тоталитарный способ всеми способами способствовал формированию духа прислужничества, жертвенности не в пользу собственных желаний, а ради государства, что стало причиной нравственного упадка общества.