В 7-м номере журнала «Неділя» за 23 февраля 1930 года был опубликован текст «Слідами христинопільської траґедії» о трагической истории любви Станислава Щенсного Потоцкого и его жены Гертруды Коморовской. События происходили в XVIII веке в городе Червонограде, который тогда назывался Кристинополь. Что это была за история, читайте дальше на lvivyanka.info.

Станислав и его величественный род

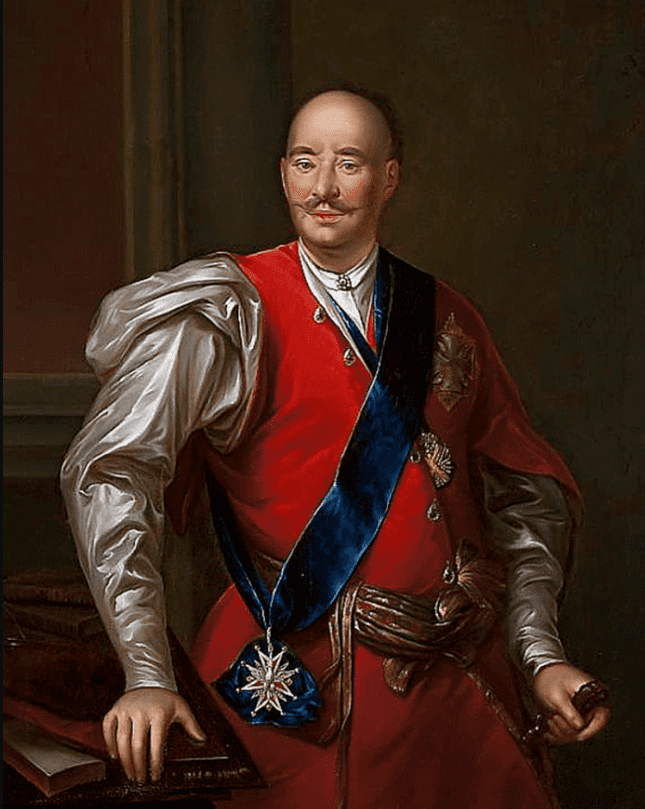

Кристинополь основал гетман Феликс Казимир Потоцкий в 1692 году. Назвал город в честь жены Кристины. Их второй сын Юзеф Потоцкий был белзским старостой с резиденцией в Кристинополе. В 1720 году Юзеф передал белжское староство сыну Францишеку Селезию Потоцкому. Францишек стал после него владельцем (помещиком) Кристинополя.

От своего дяди белзского воеводы Станислава Владислава Потоцкого Францишек Селезий перенял все земли, ранее принадлежавшие Струсам и Калиновским. Кроме того, через женитьбу на Анне Потоцкой он получил земли, принадлежавшие роду Лещей. За состояние и власть Францишека Селезия называли «малым королем Руси». У него были воинские части по всей Украине, которые охраняли замки и следили за порядком.

Жена воеводы была гордой, суровой и даже деспотической. Перед ней склонялись все дворяне. Было у них с Селезием пять детей, один из них – сын Станислав Щенсный (вторая часть означает счастливый).

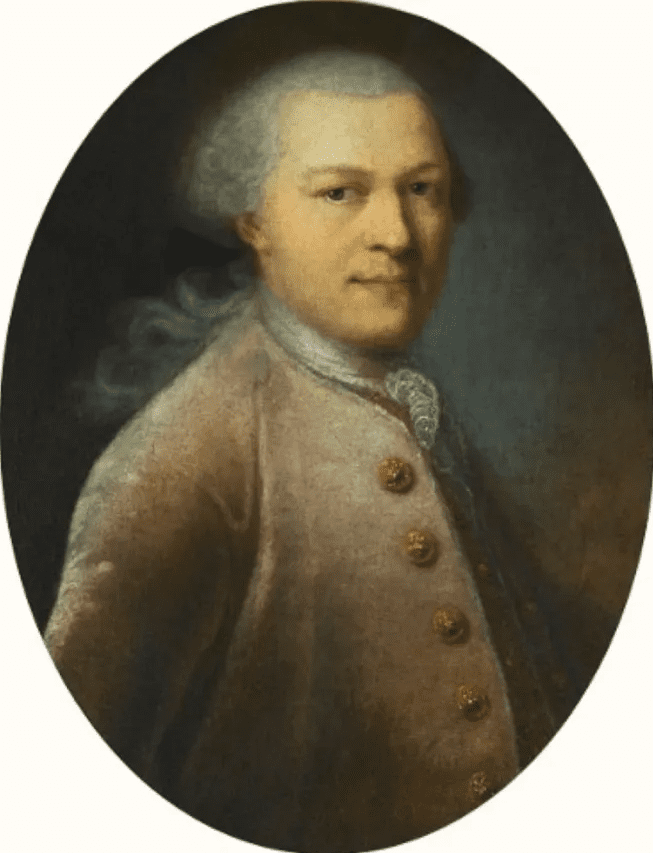

Строгая мама держала парня под контролем, у него не было собственной воли, поэтому он часто мечтал о свободе. Его образованием занималась целая группа гувернеров, однако талант Станислав не проявлял ни к чему. Годы проходили, а он так и продолжал желать простой жизни без почестей и общения с обычными людьми.

Селезий с Анной всегда мечтали о королевской короне, однако состояние получить ее не помогло. Поэтому, взялись за другое дело – найти сыну достойную жену.

Поиск невестки

Равных себе Потоцким найти было тяжело. Недалеко от них жил помещик Яков Коморовский, он получил через женитьбу 200 000 золотых польских. Род Коморовских когда-то получил в Венгрии титул «графов на Ораве и Липтове». У Якова было четыре сына и четыре дочери, самая старшая называлась Гертруда.

Коморовские владели Сушно, Нестаничами и Новым Селом в Белжском воеводстве. Проживали в Сушно, там и родилась Гертруда. Потоцкие иногда приглашали на громкие пиры Коморовских. Тогда еще у них даже не было догадки, что соседские отношения могут перерасти в родственные. Во время такого гостеприимства Станислав Потоцкий познакомился с Гертрудой. После нескольких таких встреч в сердце юноши пробудились чувства к красавице.

Обстоятельства в стране в ту эпоху были сложны. По Галиции разъезжали чужие войска, а на турецкой границе вспыхнула чума. Старший Потоцкий огородил свой двор и доверил Сераковскому, занимавшемуся проверкой порядка, сопровождать Станислава от Кристинополя до Сушна, чтобы они могли видеться с Гертрудой.

Коморовские радовались, что появилась надежда отдать дочь за одного из самых богатых людей того времени. Станислав со своей стороны заверил, что родственники не против их союза и примут невестку, однако на самом деле Потоцкие не рассматривали Гертруду как наилучший вариант для их сына.

Тайное венчание

После 8 месяцев встречаний Станислав сделал предложение Гертруде и 26 декабря 1770 года пара тайно от Потоцких обвенчалась в униатской церкви в Нестаничах.

Коморовские пригласили на свадьбу много гостей, это радостное событие не скрывали. Через некоторое время после свадьбы Коморовские посетили Потоцких вместе с Гертрудой, их радостно приняли, но о известии еще не знали. Рассказать о венчании поручили самому Станиславу, однако ему не хватило отваги, поэтому еще долго умалчивал о случившемся. Посреди ночи он ездил украдкой в Сушно, чтобы провести время с любимой.

В то время чума уже приближалась к Галиции. В один момент о секрете узнал Селезий – то ли из-за чумы, то ли из-за гостей. Воевода на днях и по ночам думал, как бы разъединить союз. Сын знал о недовольстве отца, из-за чего полностью приуныл и обессилел. Таким моментом и воспользовался Селезий: однажды он предложил Станиславу проект развода с Гертрудой, на что Щенсный согласился.

Коварный план

Впоследствии о случившемся узнала и Анна Потоцкая, которая озлобилась на всех, кто был причастен к «несчастью» сына. В конце концов, спланировали бедную Гертруду вывезти и запереть в стенах монастыря.

Чтобы осуществить задуманное, Селезий пригласил невестку в гости, но Коморовские догадывались, что это может привести к беде, поэтому уехали во Львов. Во Львове в то время стояло русское войско. Старшая Коморовская с дочерью поехали дальше и остановились в Новом Селе, а Коморовский приехал обратно в Сушно, чтобы прямо поговорить с Потоцкими. Этого не удалось, поэтому поехал в Новое Село за женой с дочерью.

Потоцкие, поняв, что их план провалился, решили захватить Гертруду силой и запереть в монастыре. Выбрали для этой цели придворного Сераковского, но он отказался. Чтобы избежать мести за уклонение от порученного дела, сбежал из Кристинополя. Тогда для задания нашли других придворных – Александера Домбровского, Вильчека Винницкого, Грабовского и нескольких других. Эта собранная группа отправилась в Новое Село.

13 февраля 1771 года вечером они окружили двор Коморовских в Новом Селе, притворяясь русскими солдатами, которые вроде бы ищут конфедератов. Потом несколько из них вломились в помещение и стали искать Гертруду. Старшая Коморовская успела выбежать со двора, переодеться в мужскую одежду и уехать во Львов.

Гертруду вывели в одной рубашке и юбке посреди зимы, бросили на сани, накрыли подушками и увезли. Посреди леса встретили людей, которые везли на возах зерна, чтобы они не услышали крик девушки, прижали ее подушками. Когда забрали подушки, крика не услышали: Гертруда уже была мертва…

Чтобы скрыть преступление, утопили тело в ближайшем водоеме. Селезий, узнав о содеянном, разозлился, а потом начал спасать подданных. Разместил их всех по разным имениям.

Реакция народа и суд

Весть о смерти Гертруды быстро распространилась по Польше и за ее пределами. Общество разделилось на два лагеря – одни за Коморовских, другие – за Потоцких. Улик об убийстве не было, однако люди все равно были уверены, что это вина Потоцких. Когда же о смерти любимой узнал Станислав, покончил с собой, однако его чудом спасли и отправили за границу.

Весной из-под льдов Буга выплыло мертвое тело Гертруды. Лишь в 1774 году начался судебный процесс Коморовского против Потоцкого, однако Потоцкий с женой уже два года лежали в гробах. В конце концов, пятерых исполнителей задачи приговорили к смертной казни, а Станислава заставили заплатить Коморовским 320 000 золотых польских. Смертную казнь так и не осуществили, потому что виновников не смогли найти. Коморовские продолжили процесс и во времена Австрии во Львовском апелляционном суде, однако справедливости снова не достигли.

Сама же история стала примером того, как страшные времена и еще более страшные люди повлекли за собой трагедию. И рассматривать эту ситуацию можно не только сквозь призму безумия старших Потоцких, но и бесхарактерности их сына. Сами Коморовские хоть и жертвы в этой истории, но после смерти ребенка интересовались, прежде всего, материальным возмещением. Яков Коморовский умер в 1781 году, а его жена после смерти мужа вышла замуж за станиславского старосту Иосифа Шептицкого.

В 1906 году останки Гертруды нашли в подземелье витковского монастыря, которое было долгое время закрыто, а открыли его воры, искавшие в гробах сокровища. Кроме похороненных монахов, в подземелье были и гробы светских людей, среди которых и гроб Гертруды.

Фото: photo-lviv.in.ua